「フリーランスのコンサルタントに転身したいけど、年収はどれくらいになるのか不安…」

「既に独立しているけど、収入をもっと安定させたい」

そんなお悩みを抱えていませんか?

フリーコンサルタントは、働き方の自由度や高収入の可能性が魅力です。

一方で、案件単価や稼働月数といった収入の構造をしっかり理解し、戦略的に行動する必要があります。

この記事では、フリーランスコンサルタントの年収を左右する要素を徹底的に分解し、安定した高収入を得るための具体的な方法を解説します。

初めて独立を検討する方はもちろん、既に活動中の方にとっても、今後のキャリア戦略の参考になる内容をお届けします。

年収相場を細分化してお伝えするため、年収が決まる要素をしっかりと理解できるでしょう。

この記事の監修者

保知 一也

Acrosstudio株式会社 代表

KPMGコンサルティングを経て、Acrosstudio株式会社を創業。2023年10月に、コンサルティング事業とフリーコンサルへの案件仲介事業を立ち上げ、生成AI領域への事業を拡大。2025年1月時点で正社員数27名・今期売上6億円着地予定。

この記事の執筆者

Acrosstudio株式会社

コンサル総研編集部

Acrosstudio株式会社所属の現役コンサルタントがコンサル総研編集部として記事の執筆・編集を行う。これまでのコンサルでの実務経験を元に読者の皆様へコンサル業界のリアルを発信することを心がけている。

\単価200万円以上の案件多数!/

公式サイト

https://consultingstudio.jp/

フリーコンサルの想定年収一覧【分野別】

フリーコンサルタントの年収は、専門分野によっても大きく異なります。

以下では、各分野のフリーコンサルタントの想定年収について詳しく解説します。

| 分野 | フリーコンサルタントの年収目安 |

|---|---|

| 戦略コンサルタント | 1000万~2000万円 |

| IT系コンサルタント | 800万~1200万円 |

| 総合系コンサルタント | 700万~1300万円 |

| マーケティングコンサルタント | 600万~1000万円 |

| 人事・組織コンサルタント | 500万~900万円 |

| 財務・会計コンサルタント | 800万円~1500万円 |

| Web系コンサルタント | 500万~1000万円 |

※各項目をタップいただくと詳細ページにスクロールします。

戦略コンサルタント

戦略コンサルタントは、企業の長期的な戦略やビジネスモデルの策定を支援する専門家です。

特に、企業のトップマネジメントとの連携が求められるため、高いコミュニケーション能力と分析力が必要です。

戦略コンサルタントの年収は約1000万円から2000万円とされていますが、大手企業のプロジェクトを手掛ける場合はそれ以上の収入を得ることも可能です。

IT系/システム導入系コンサルタント

IT系コンサルタントは、企業の情報システムの導入や改善をサポートする専門家です。

特に、クラウドコンピューティングやサイバーセキュリティなどの分野では高い需要があります。

平均的なIT系コンサルタントの年収は約800万円から1200万円とされていますが、プロジェクトの規模や難易度によってはそれ以上の収入を得ることも可能です。

総合系/業務系コンサルタント

総合系コンサルタントは、企業の業務プロセス全般を改善する専門家です。

業務効率化やコスト削減、業務フローの最適化など、多岐にわたる業務を行います。

総合系コンサルタントの年収は約700万円から1300万円程度ですが、特に大規模な企業のプロジェクトでは更に高額な報酬を得ることもあります。

マーケティングコンサルタント

マーケティングコンサルタントは、企業のマーケティング戦略を策定し、実行をサポートする専門家です。

デジタルマーケティングやブランド戦略など、多岐にわたる分野で活動します。

マーケティングコンサルタントの年収は平均的に600万円から1000万円程度ですが、成功したキャンペーンやプロジェクトによっては更に高い報酬を得ることも可能です。

人事・組織コンサルタント

人事・組織コンサルタントは、企業の人材管理や組織開発を支援する専門家です。

採用プロセスの改善や人材育成プログラムの導入など、多岐にわたる業務を行います。

人事・組織コンサルタントの年収は500万円から900万円程度ですが、大規模な企業のプロジェクトでは更に高額な報酬を得ることもあります。

財務・会計コンサルタント

財務・会計コンサルタントは、企業の財務戦略や会計プロセスの改善を支援する専門家です。

企業の財務状況の分析や、資金調達のアドバイスなどが主な業務です。

財務・会計コンサルタントの年収は約800万円から1500万円と幅広く、担当するクライアントの規模やプロジェクトの内容によって異なります。

Web系コンサルタント

Web系コンサルタントは、企業のウェブサイトの最適化やオンラインマーケティング戦略の策定を支援する専門家です。

SEO対策やコンテンツマーケティング、Eコマース戦略などが主な業務です。

Web系コンサルタントの年収は500万円から1000万円程度ですが、成功したプロジェクトによっては更に高い報酬を得ることも可能です。

\単価200万円以上の案件多数!/

公式サイト

https://consultingstudio.jp/

フリーコンサルの想定年収一覧【職位別】

フリーコンサルタントの年収は、職位や経験年数によっても大きく異なります。

以下では、各職位のフリーコンサルタントの想定年収について詳しく解説します。

| 職位 | フリーコンサルタントの年収目安 |

|---|---|

| コンサルタント | 300万~500万円 |

| シニアコンサルタント | 600万~1200万円 |

| マネージャー | 800万~1500万円 |

| シニアマネージャー・パートナー | 1500万円~ |

※各項目をタップいただくと詳細ページにスクロールします。

コンサルタント

コンサルタントは、フリーコンサルタントとしてのキャリアのスタートラインに立つ存在です。

一般的に、先輩コンサルタントのサポートを行いながらスキルを磨いていきます。

コンサルタントの年収は300万円から500万円程度ですが、経験を積むことで徐々に収入が増えていきます。

シニアコンサルタント

シニアコンサルタントは、一定の経験とスキルを持つ中堅コンサルタントです。

プロジェクトのリーダーとして活動することも多く、高い専門性を発揮します。

シニアコンサルタントの年収は600万円から1200万円程度と幅広く、担当するプロジェクトやクライアントの規模によって異なります。

マネージャー

マネージャーは、プロジェクト全体を統括し、クライアントとの関係を築く重要な役割を担います。

プロジェクトの成功に直結するため、高い報酬を得ることが可能です。

マネージャーの年収は800万円から1500万円程度ですが、大規模なプロジェクトを担当する場合は更に高額な報酬を得ることもあります。

シニアマネージャー/パートナー

シニアマネージャーやパートナーは、フリーコンサルタントとしてのキャリアの頂点に立つ存在です。

自らクライアントを獲得し、大規模なプロジェクトを主導します。

シニアマネージャーやパートナーの年収は1500万円以上が一般的で、成功したコンサルタントは数千万円を稼ぐことも珍しくありません。

フリーランスコンサルタントの契約・報酬形態

フリーコンサルタントの契約形態や報酬形態は多岐にわたります。

以下では、主な契約形態とその特徴について詳しく解説します。

プロジェクトベース契約

プロジェクトベース契約は、特定のプロジェクトに対して契約を結ぶ形態です。

プロジェクトの期間や内容に応じて報酬が支払われます。

この契約形態では、短期間で高収入を得られますが、プロジェクト終了後に次の案件を見つける必要があります。

時間単位契約

時間単位契約は、労働時間に応じて報酬が支払われる形態です。

安定した収入を得やすいですが、長時間労働となることもあります。

この契約形態は、クライアントとの関係を築きやすく、長期的な案件につながることが多いです。

成功報酬型契約

成功報酬型契約は、成果に応じて報酬が支払われる形態です。

プロジェクトが成功した場合、高額な報酬を得られます。

リスクはありますが、成果が大きな報酬につながるため、やりがいのある契約形態と言えます。

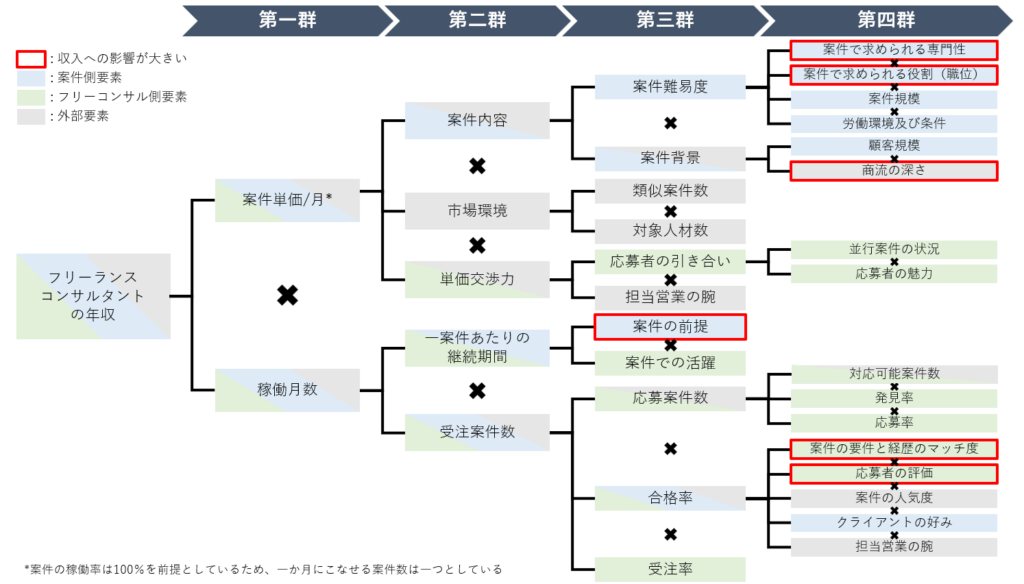

フリーコンサルの年収はどう決まる?決定要素をわかりやすく解説

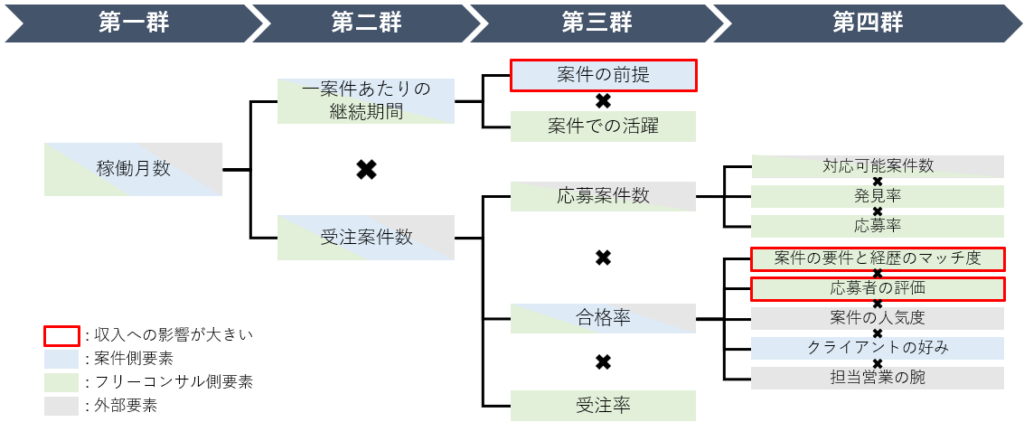

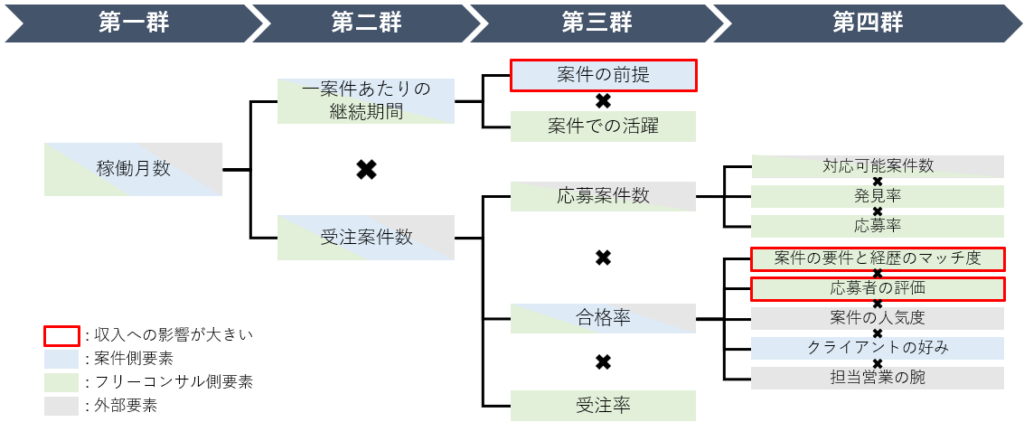

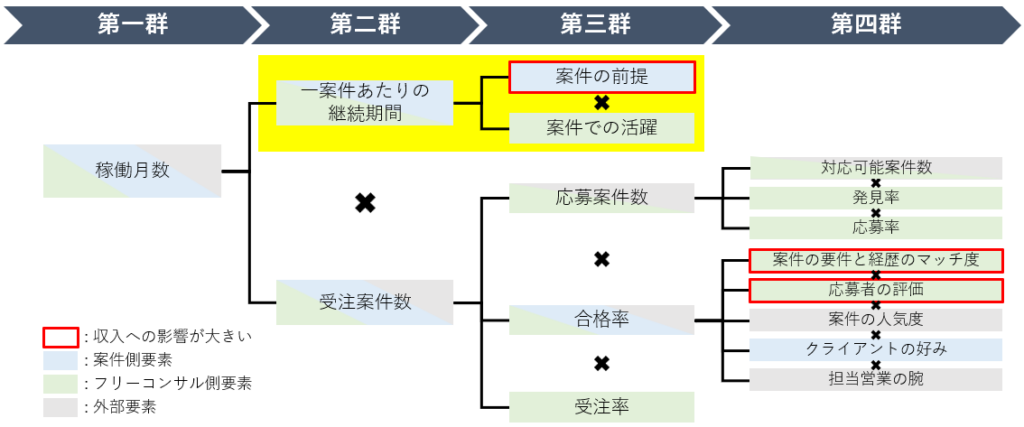

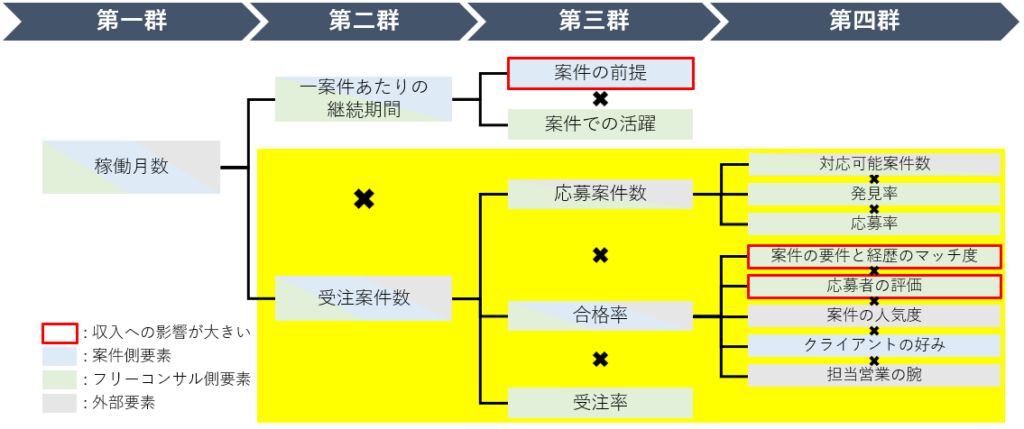

フリーランスのコンサルタントの年収相場は、複数の要素が複雑に絡み合って決まります。

その中でも具体的には以下の2つです。

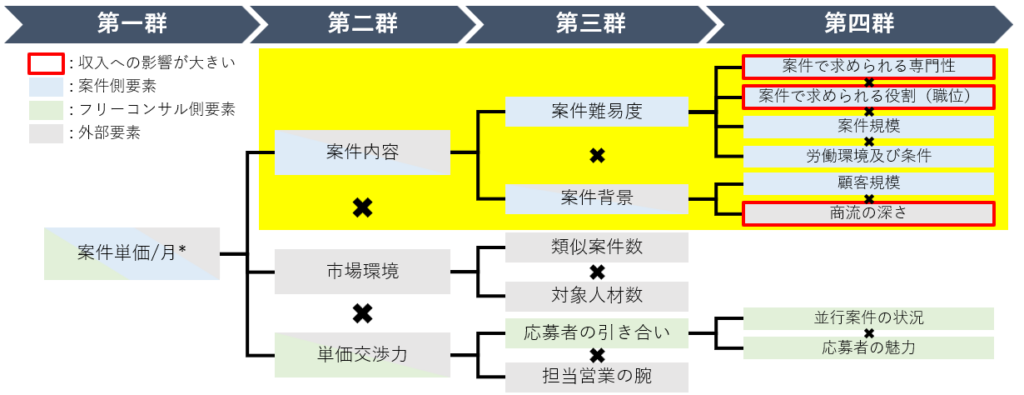

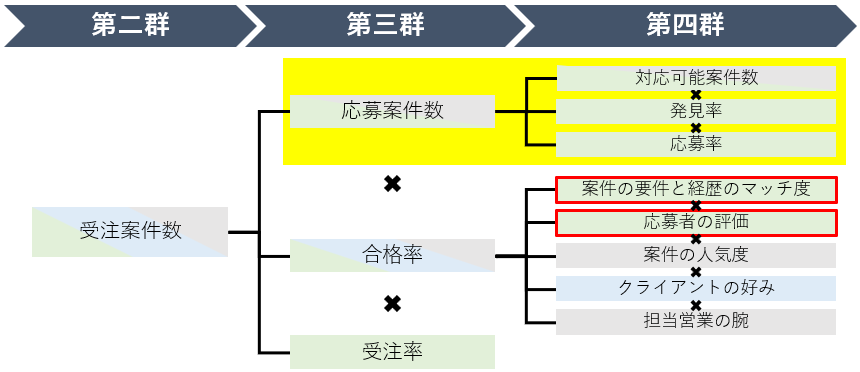

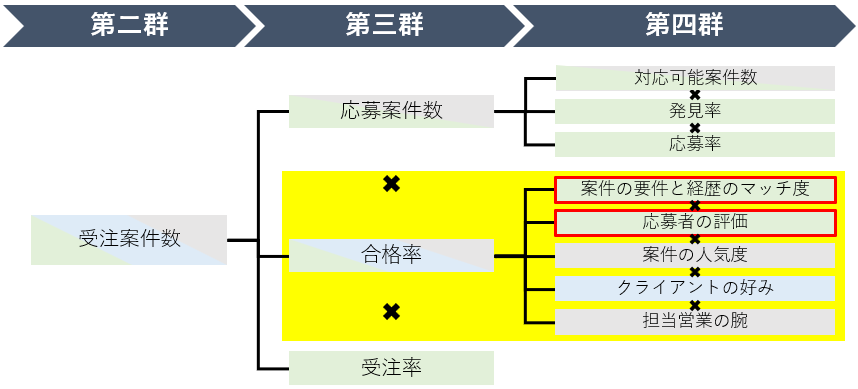

実際にフリーコンサルマッチングサイト「Consulting Studio」を運営している弊社が、この「年収の決まり方」の構造を以下のチャート画像を用いて、できるだけわかりやすく解説していきます。

独立や副業を考えている方は自身の今の実力と、想定稼働量でどれくらいの年収になるかを把握してみてください。

年収の要素は「案件単価」×「稼働月数」で決まる!

年収が決まる要素①|案件単価(月あたり報酬)

フリーランスの年収において、まず出発点となるのが「案件単価(月単価)」です。

1ヶ月あたりに稼げる金額は、まさに収入のベースとなるものであり、年収を押し上げるための鍵と言えます。

月単価はフリーコンサルの案件では非常に幅が広く、月80万円台のジュニアレベルから、月250万円を超えるハイエンド案件まで存在します。

この単価は一見ランダムに見えて、実際には以下の要素によってある程度規則的に決まっています。

- 案件自体の難易度・役割・専門性

- 顧客の属性(規模・業界)や案件背景

- 商流の深さ

まず、案件自体の難易度・役割・専門性が挙げられます。

戦略やDXなど経営課題に直結するテーマほど高く、またマネージャークラスの役割を担う場合、プロジェクトを進行・統括する力が求められるため単価は上がります。

次に、顧客の属性(規模・業界)や案件背景も影響します。

大手企業からの依頼であれば予算も潤沢で、相場以上の単価が提示されることがあります。

また「地方出張あり」「フル常駐」など稼働に制約がある案件は、報酬が割増になるケースもあります。

さらに重要なのが商流の深さ(フリーコンサルが案件を受注するまでの流れ)。

フリーコンサル業界には多重下請け構造があり、「エンドクライアント → 一次仲介 → 二次仲介 → フリーコンサルタント」といった形で流通する案件も少なくありません。

この場合、間に入る仲介会社が多いほど手数料が差し引かれるため、フリーコンサルタントが受け取れる単価は下がります。

同じ案件でも、浅い商流で入ることで報酬が10〜30万円変わるケースもあります。

加えて、報酬交渉力や、担当営業の実力も単価に影響します。

営業がクライアントに対して強く交渉できる場合、相場以上の単価を引き出せることもあり、これはまさに「見えない年収格差」を生む要素の一つです。

\単価200万円以上の案件多数!/

公式サイト

https://consultingstudio.jp/

案件単価の内容を専門的に知りたい人はこちらをチェック

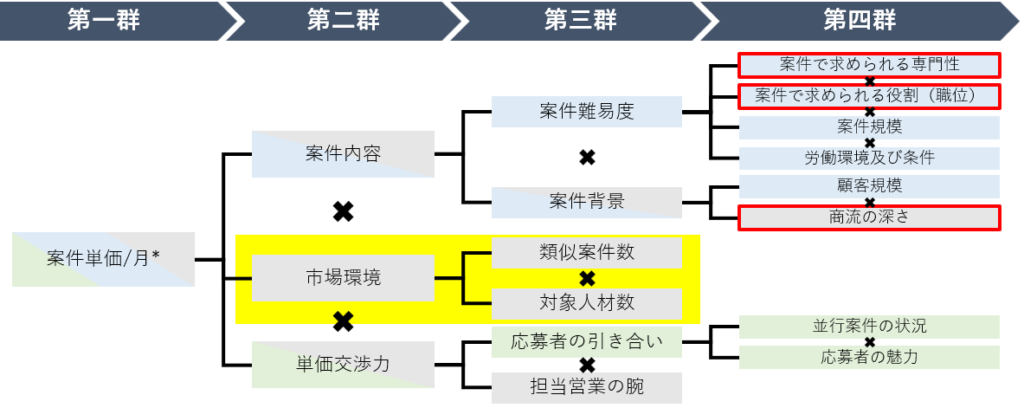

ここでは案件単価が決まる要素について、専門的に解説します。

案件内容について

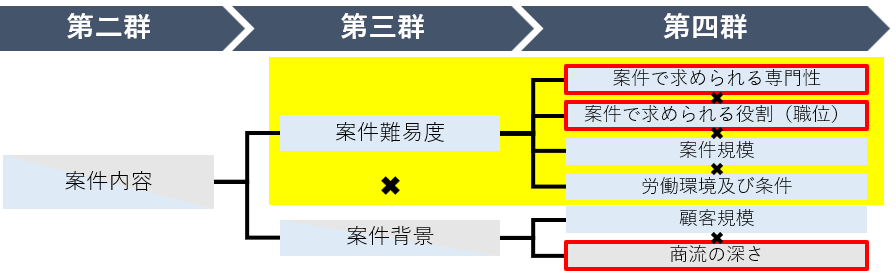

案件単価/月を構成する最も大きい要素は、もちろん案件内容です。

ここでいう案件内容とは、案件自体の難易度だけでなく、案件の性質に依存しない案件の背景も含めています。

難しい案件であればあるほど、案件単価も高くなるイメージがあると思います。

実際にその通りですが、案件難易度が具体的に何で構成されているかというと、案件で求められる専門性、役割(職位)、案件規模、労働環境及び条件です。

案件で求められる専門性について、例えば会社全体の方向性に大きな影響を与える事業計画策定や組織再編などの戦略領域は経営全体からの視点が求められるため、案件の難易度が高いと考えられています。

また、同じ領域内でも特に深い知見や高い技術が求められる場合は、高い報酬が設定されます。

案件で求められる役割について、案件内での役割の階層が上がるほど管理する人数や案件への責任が大きくなるため、難易度も高くなると言えます。

なお、基本的にフリーランスになってからしばらくは、前職のファームでの最終職位と同等の役割を求めている案件しか受注できません。

案件規模について、大規模案件になると顧客側の予算も多くなるため、結果としてフリーコンサルに支払われる報酬額も大きくなる傾向にあります。

労働環境及び条件について、例えば都心から少し離れたオフィスにフル出社を求める案件は、リモートワークが週3回許される案件に比べて人気が低くなるため、報酬を引き上げることで補われます。

また、案件が既に炎上している場合や極端に厳しい納期が設定されている場合では、ハードワークが求められるため報酬が高くなりやすいです。

案件難易度の構成要素の中でも、特に案件で求められる専門性と役割(職位)の掛け合わせで顧客が提示する案件単価のほとんどが決まるといっても過言ではありません。

これからフリーランスになろうと考えている方は、まずフリーランスになる前に自身の専門性を十分に深めて役職もできるだけ引き上げることをお勧めます。

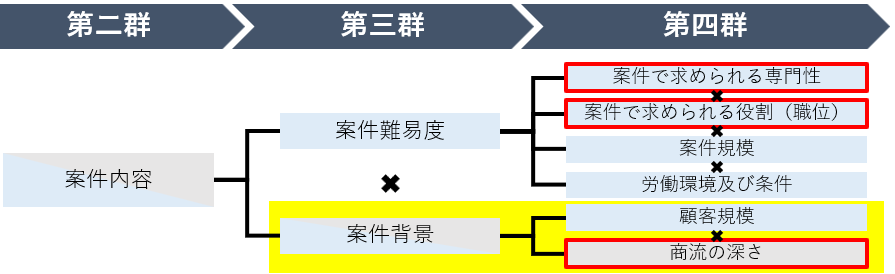

案件背景について

案件の難易度以外で案件に関する要素をここでは背景と定義しています。

背景の中で価格に影響を与える要素の一つとして顧客の規模があります。

一般的に顧客の規模が大きければ大きいほど予算をたくさんつけられるため、報酬額が上がりやすくなる傾向にあります。

もちろん顧客の規模が倍になったからといって、報酬が倍になるというわけではないので、案件の難易度の構成要素に比べると単価への影響は小さいです。

商流の深さについて

商流と言われてもフリーコンサルとして働いた経験をお持ちでない方はあまりピンとこないと思いますので、まずはフリーコンサルが案件を受注するまでの流れ(=商流)を簡単にご説明いたします。

フリーコンサルが案件を受注する方法は大きく二つあります。

- 自力で顧客を探して直接案件を獲得する

- 案件の仲介会社を経由して獲得する

一つ目は、ファーム時代の顧客と直接コミュニケーションを取って契約してもらうなど、自分がコンサルティングサービスを提供する顧客と案件を全て自力で獲得することを指します。

この場合、顧客とのリレーションや自身の営業力が強くないと安定的に案件が取れなくなってしまう上に、少数の顧客に売上を依存してしまうリスクもあります。

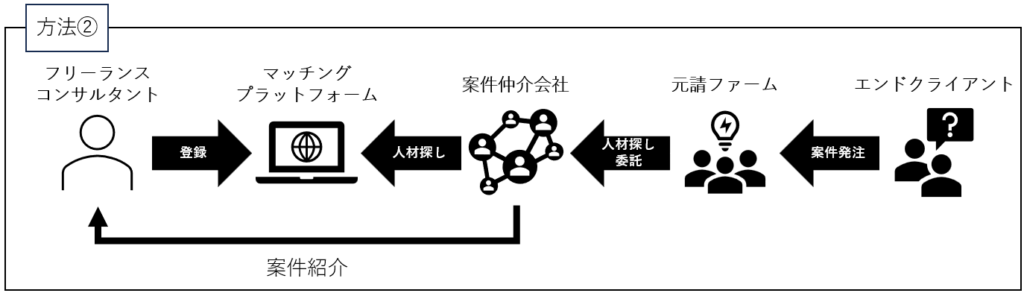

二つ目は、フリーコンサル用案件マッチングプラットフォームに登録し、仲介会社に案件の紹介から登録までを仲介してもらうことを指します。

フリーコンサルに仕事を頼みたい会社(事業会社または事業会社から案件を受注したプロフェッショナルファーム)がある場合に、その会社が自力で理想のフリーコンサルを見つけることは難しいので、たくさんのフリーコンサルと接点を持っている仲介会社に人材探しを依頼します。

フリーコンサル側はマッチングプラットフォームに登録するだけで安定的に案件獲得のチャンスが得られるので、フリーコンサルのほとんどがこの二つ目の方法を中心に生計を立てています。そのため本記事でも二つ目の方法を前提としています。

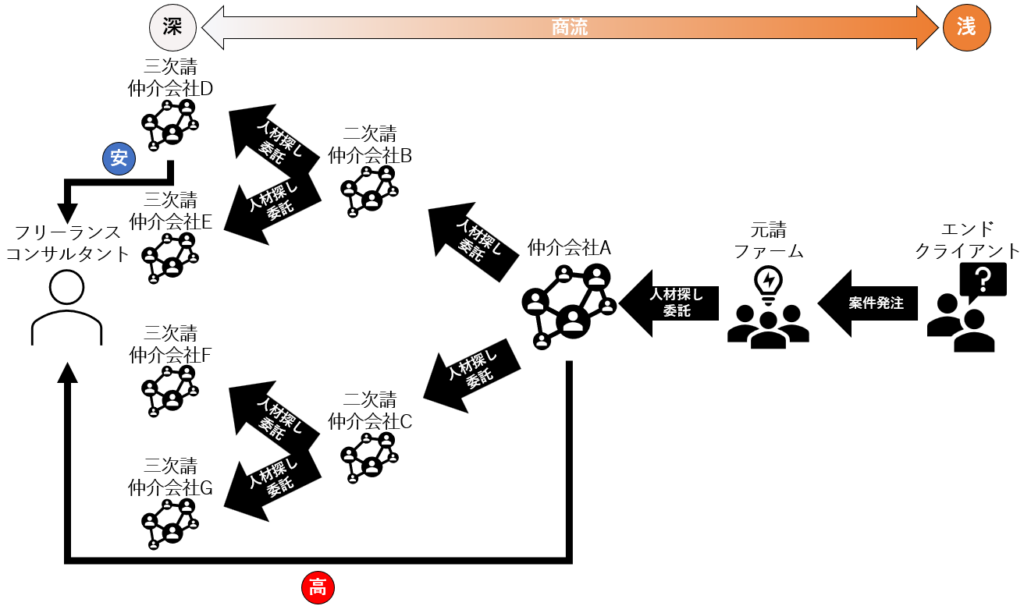

話を戻すと、商流の深さとは、案件を発注している顧客(一般的に「エンドクライアント」と呼びます)とフリーコンサルの間にどれだけ仲介会社が存在するかを指します。

仲介会社から案件を紹介される場合は、顧客が案件のために確保した予算から仲介会社に支払う費用を差し引いた金額がフリーコンサルの報酬額となる仕組みになっているため、仲介会社が入ってしまうとその分フリーコンサルの報酬が減ることになります。

さらに、世の中にはたくさんの仲介会社が存在していて、仲介会社が他の仲介会社に人材探しを依頼することもあるため、フリーコンサルの案件仲介業界は多重下請け構造になっていると言われています。

そのため、同じ案件を複数の仲介会社から紹介されることもよくあり、その場合は当然エンドクライアントに近い(=商流が浅い)仲介会社から案件を請け負う方が報酬は高くなります。

顧客が案件を発注してからフリーコンサルのもとに話が来るまでに決まる要素であり完全に外部要素ですが、意外と報酬への影響も大きいため、案件選択の際のご参考にしていただければと思います。

市場環境について

続いて案件内容以外の要素についてご説明します。

案件単価は案件側が全て決めていると思われがちですが、少ないながらも案件側以外の要素も絡み合って決定されています。

まず市場環境についてご説明しますが、完全に外部要素なので簡単に済ませます。

世の中の同じスキルを持ったフリーコンサルの数が一定で案件数が減ってしまった場合(=類似案件数が少ない)は、一つ当たりの案件の人気度が高まって案件側の力が強まるため、報酬が下がりやすくなります。

逆に同じスキルを持ったフリーコンサルの数が少ない場合(=対象人材数が少ない)は案件側が人材の確保に困ることから、報酬が上がると考えられます。

つまり市場環境とは需要と供給の話ですが、類似案件も対象人材数も日本全体の景気や産業全体の動向等のマクロ環境によって左右されるため、個人レベルでは動かしようがない要素です。

案件内容について

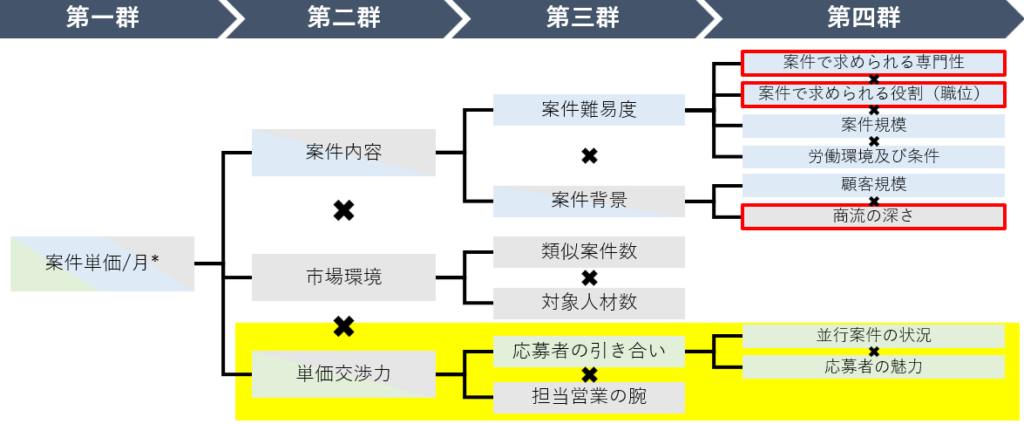

続いて単価交渉力についてご説明します。

この単価交渉力の第三群以降について、自力で案件獲得する場合は内容が変わってきますが、本記事では実態に近い形で情報をお届けするため、前述の通り世の中の大半のフリーコンサルに当てはまる仲介会社経由での案件獲得を前提としています。

報酬を上げるよう顧客または仲介会社に依頼でき、それを通すことができれば、もちろんフリーコンサルの年収も上がります。

毎回単価交渉ができるわけではないですが、フリーコンサル側が強い単価交渉力を有している場合は交渉できることもあります。

単価を交渉する力を高めるには、応募者(フリーコンサル)に強い引き合いがあるか、あるいは応募者の代わりに案件側と交渉してくれる担当営業が優秀か、のいずれかが必要です。

フリーコンサルは、通常案件を探すときは複数の案件に並行して応募し、受かった案件の中で最も良い条件の案件に入ります。

そのため、応募者側に並行案件がなく選択の余地がない場合には交渉力は弱まります。

また応募者の経歴だけでなく面談での印象なども含め、応募者が強い魅力を持っていて、顧客がどうしても入ってほしいと思うのであれば、多少の報酬の上昇は受け入れられるでしょう。

担当営業の腕について、通常仲介会社を経由して案件を紹介してもらうときは、その仲介会社に顧客とのコミュニケーションの仲介や折衝を担当する営業を付けてもらえます。

その担当営業が顧客と強い信頼関係を結べている場合や、営業力が非常に高い場合には、応募者の代わりに顧客からより良い条件を引き出してくれる可能性もあります。

単価を交渉する場合は、慎重にコミュニケーションをとらないと、顧客からの印象が悪くなってしまったり、提供業務のハードルが上がってしまったりする可能性もありますので、十分にご留意ください。

ここまでがフリーコンサルの年収を決める要素のうちの半分である、案件単価/月に関する説明でした。

年収が決まる要素②|年間稼働月数と稼働率

フリーコンサルの年収は、稼働月数(1年で何ヶ月稼働できるか)によっても大きく左右されます。

稼働月数は、一案件あたりの継続期間と、年間で何件の案件を受注できたかによって決まります。

継続期間は契約時点の想定だけでなく、現場での成果や信頼に応じて延長されることもありますが、期待値とのズレやパフォーマンス次第で早期終了となるリスクもあります。

受注件数は応募数、合格率、受注率の掛け合わせで構成されており、これらは以下によって変動します。

- 行動量

- 経歴のマッチ度

- 面談での印象

- 営業担当の動き

長く稼働できる案件に入りつつ、次の案件も切らさず獲得するための戦略が求められます。

年収を安定させるには、長期稼働を前提とした案件選定に加え、ブランクを作らず次の案件を確保できるよう行動計画を持つことが欠かせません。

\単価200万円以上の案件多数!/

公式サイト

https://consultingstudio.jp/

稼働月数が年収に与える影響について専門的に知りたい人はこちらをチェック

年収の構成要素「①案件単価/月×②稼働月数」の稼働月数について詳細に解説しています。

稼働月数とは、1年間のうち、フリーコンサルが案件に稼働した期間の合計を指します。

稼働月数は1年間でいくつの案件(受注案件数)に参画でき、それらがどの程度続いたか(一案件あたりの継続期間)で考えます。

なお、「①案件単価/月」の箇所でもお伝えした通りですが、基本的にフリーコンサルは一年間に数多くの案件を受注することよりも、一つの案件をできるだけ長く続けることを重要視しています。

その理由は、フリーコンサルが案件を獲得する不安定さと、案件に参画していない期間の収入が0円になってしまうからです。

一案件当たりの継続期間について

一案件当たりの継続期間は、案件の前提と案件での活躍によって決まります。

フリーコンサルが募集されるような案件では、募集時点で案件自体に終了する時期が定められていることが一般的です。

その時期を超えてフリーコンサルが雇われることは通常ないため、案件の前提がフリーコンサルの稼働期間のベースとなります。

一方で以下のような場合は、案件途中で契約が切れることもあり得ます。

- 顧客が期待していた仕事とフリーコンサルが持っているスキルがマッチしていない

- フリーコンサル自身のパフォーマンスが芳しくない

もちろん、素晴らしい活躍をした場合は、(案件が続く限りにおいて)顧客から契約期間の延長を求められたり、別の案件でも声をかけてもらえたりすることもあります。

受注案件数について

フリーコンサルが案件を受注するためには、案件を見つけて応募し、書類審査と面接に合格する必要があります。

受注案件数は、応募案件数、合格率、受注率の3つの要素で決まります。

フリーコンサルは自身が参画している案件が終わるタイミングで、次に入る案件を探すため、長く稼働する案件に参画する場合は必然的に受注案件数も少なくなります。

一案件当たりの継続期間と受注案件数はトレードオフの関係にあるため、両者を掛け合わせた数値を12に近づけることが、安定して収入を得るうえで重要なポイントです。

応募案件数について

応募案件数は、世の中にある自身の経歴やスキルで対応が可能な案件(=対応可能案件数)のうち、実際に自身が見つけて(=発見率)応募に至った数(=応募率)を指します。

対応可能件数は、世の中の全てのフリーコンサル向けの案件数と、自身が対応可能な領域の外注されやすさとの掛け合わせで成り立っています。

前者の世の中全ての案件数は、前回の市場環境のパートでお伝えした通り、マクロ経済の動向次第で増減します。

一方で後者の外注されやすさについては、対応領域の性質が大きくかかわってきます。

例えば、企業のDX化や業務効率化の波を受けてIT関連の案件は世の中に多く存在し、かつ案件現場で必要とされる案件遂行のための人材は外注も含めた形でチームアップされやすいため、結果としてITコンサルを求める案件数も数多く市場に出回っています。

一方でM&A関連の領域は、世の中の案件数が多かったとしても秘密保持が重要となることから同じ会社内でチームアップを完結させることが多いため、結果としてフリーコンサルを求める案件数もIT領域に比べると少ないです。

発見率は、自身がどれほど精力的に案件を探すかによって変わってきますが、たくさんのマッチングプラットフォームに登録し、多くの仲介会社にコネクションを持つことで、発見率を上げられます。

応募率は、見つけた案件にフリーコンサルが応募に踏み切るかどうかだけなので完全にフリーコンサル側の意志によりますが、自身の働き方や報酬面に関する要望が多い場合は必然的に低くなります。

合格率について

応募した案件に高い確率で合格できれば、自分が受注する案件に複数の選択肢が生まれ、より良い条件で働くことが望めます。

逆に合格率が低い場合は、案件を受注するまでに時間がかかる可能性が高く、稼働月数への影響も大きくなります。

合格率を決めるうえで最も重要な要素は、案件の要件と応募者の経歴のマッチ度です。

案件を進めるうえで、求められているスキルを持っていないフリーコンサルが案件を受注できることはないため、自身の経歴やスキルにあった案件に応募しましょう。

応募者の評価について、案件を受注するまでの過程で書類審査をパスしたフリーコンサルは元請ファームやエンドクライアントと面談を実施し、コミュニケーション能力や人となりを確認されます。

高いスキルを持っていたとしても、人格に難があると判断された場合は不合格になります。

案件の人気度について、案件側は仲介会社を経由して案件に入れるコンサルタントを募集しますが、案件の条件が良い場合はたくさんのフリーコンサルが応募してくるため、必然的に合格率も下がることになります。

クライアントの好みについて、最終的に応募してきたフリーコンサルの中から誰を選ぶかは案件側の担当者に委ねられるため、個人の好みが合格率に影響を与えることは否めません。

担当営業の腕について、前述の通り案件ごとに仲介会社の担当営業がつくことになりますが、その担当営業が顧客と信頼関係を築けていて、顧客から“この担当営業は優秀なフリーコンサルタントを紹介してくれる”と思われていれば、応募者への印象も間接的に良くなります。

受注率は、フリーコンサルが合格した案件を受けるかどうかで決まる要素で、基本的には1つの案件で100%稼働することが前提なので、同時に合格している案件数が多ければ受注率は必然的に下がります。

通常は、フリーコンサル自身の稼働の希望や並行で合格した案件の条件などを加味して受注するか否かを決めます。

フリーコンサルが年収を上げるために抑えておくポイントと営業戦略

フリーコンサルタントが高年収を目指すためには、戦略的なアプローチが必要です。

以下では、年収を上げるためのポイントと営業戦略について解説します。

商流を上げる | ネットワーキング・リファラルの活用

商流を上げることで、より高額な報酬を得られます。

ネットワーキングを通じて新しいクライアントを獲得することも重要です。

既存のクライアントからの紹介(リファラル)も有効な手段です。

定期的に業界イベントに参加したり、オンラインでのネットワーキングを活用することで、新しいビジネスチャンスを見つけられます。

ニッチ市場・専門性の開拓

ニッチ市場を開拓することで、競争を避けつつ高収入を得られます。

特定の分野や業界に特化することで、専門性を高めることが重要です。

例えば、特定の業界に特化したITコンサルタントや、特定のマーケティング手法に特化したコンサルタントなどが挙げられます。

バイネームで指定される関係構築

バイネームとは、クライアントから直接指名されることを指します。

長期的な信頼関係を築くことで、安定した収入を得られます。

クライアントとの関係を深めるためには、定期的なコミュニケーションや成果を出すことが重要です。

自己ブランディングと発信戦略

自己ブランディングを行うことで、専門家としての認知度を高められます。

ブログやSNSを活用して、自身の知識や実績を発信することが重要です。

また、専門書の執筆や講演活動を行うことで、信頼性を高められます。

定期的なスキルアップ・資格取得

定期的なスキルアップを行うことで、常に最新の知識と技術を身につけることが重要です。

研修やセミナーに参加することで、新しいスキルを習得しましょう。

また、自己学習を継続することで、専門分野での競争力を維持できます。

フリーコンサルの年収に関するよくある質問

フリーコンサルタントとして働く上で、年収に関する疑問や悩みはつきものです。

以下では、よくある質問とその対策について解説します。

年収が不安定な時の対策は?

フリーコンサルタントの収入は、時期や案件によって不安定になることがあります。

こうした状況に対処するためには、複数の収入源を持つことが重要です。

例えば、定期的なコンサルティング契約や副業を持つことで、収入の安定性を高められます。

税金対策はどうすればいい?

フリーコンサルタントとして働く場合、自営業者としての税金対策が重要です。

経費を適切に計上し、節税対策を行うことで、手取り収入を増やせます。

また、税理士に相談することで、より効果的な税金対策を行えます。

副業としてフリーコンサルは可能?

副業としてフリーコンサルタントを行うことは可能です。

特に、会社員として働きながら副業としてコンサルタント業を行うことで、収入を増やせます。

ただし、本業とのバランスを考慮し、無理のない範囲で行うことが重要です。

収入源を多様化する方法は?

収入源を多様化することで、収入の安定性を高められます。

例えば、オンラインコースの販売や、専門書の執筆などが挙げられます。

また、コンサルティング以外にも、講演活動やワークショップの開催など、多岐にわたる収入源を持つことが有効です。

フリーコンサルで高年収を目指すために

フリーコンサルタントとして高年収を目指すためには、様々な要素を考慮する必要があります。

特に以下のような要因が収入に影響を与えます。

- 出身ファームや職位

- 案件の種類や契約形態

- クライアントの規模

- スキルと専門性

また、商流を上げることやネットワーキング、自己ブランディングなど、戦略的なアプローチが必要です。

これらのポイントを押さえることで、フリーコンサルタントとしての成功を収められるでしょう。